顔に生暖かいものが当たる感覚に、ぼくは目を覚ました。

「危ないところだった。死んだのかと思ったよ」

「見たところ北海道じゃなさそうだ。凍えそうだよ」

ぼくは体を縮こませてブルブルと震えた。

夜空には光のカーテンが広がっていた。

そのまま写真にとってインスタにアップしたいぐらいとても美しい。

「ここは南極だよ」

「良かった、北極じゃなくて」

「北極にはペンギンはいない。知ってた?」

「へー、物知りなんだね。それよりダウンジャケットとストーブをもらえるかな。本当に凍死しそうだ」

「あのオーロラを見なよ。感動するだろ。あれこそ自然の神秘さ」

「感動した。全身鳥肌が立つぐらい」

「泣けるじゃないか。そんなことだから女性にモテないんだよ」

「ほっといてくれ。ぼくにとって女性もオーロラも似たようなもんさ。遠くから眺めているだけで、手には届かない」

「まるで若者みたいなことをいうね」

「事実だからしょうがない」

「まあ、君の女性観がどうだろうと、ぼくの知ったこっちゃない。本題に入ろうじゃないか」

「そうしてもらえるとたすかる」

「菊花賞は見事だったね」

「君のアドバイスに従ったまでさ」

「その割にあまりうれしそうな顔をしてないね」

「1番人気だったし、380円でニヤけてたら神経を疑う」

「人気薄の大穴を当てて大金持ちになりたい?」

「可能ならね。それに正直なところ、半分マグレみたいなもんなんだ。購入した後、調教師の弱気な会見を見てハズレを確信してたぐらいだ。あれを見てたら買えなかっただろうな」

「当たりは当たりだよ。だいたい馬券なんて、マグレの集積体みたいなもんだろ。予想通りに当てたレースでも、その裏では小さな偶然が積み重なって結果に繋がっている。目隠しをしてするダーツ投げ」

「そうかもしれない」

「この当たりでツキを引き寄せられるかもしれない。なにより勝負事はツキが大事だ」

「そうだといいけど」

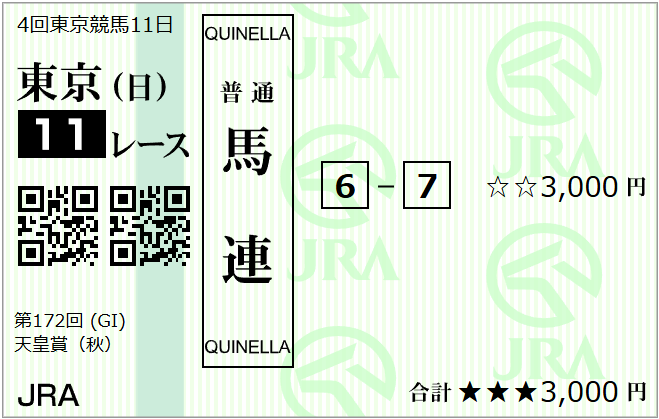

「今週は天皇賞秋だ」

「君が東京競馬場まで送ってくれるんだろ」

「もちろんさ。ぼくの背中に乗れば月だってあっという間だよ」

「その前にちょっといいかな」

ぼくはかじかんだ手に白い息を吹きかけて、周りの雪を集めて雪だるまを作ろうとした。

雪はさらさらと砂のように崩れてしまう。

ぼくの手は完全に感覚がなくなってしまった。

「南極の雪では雪だるま作れないんだよ、寒すぎて。そんなことも知らないの?」

「試してみたんだよ。本当かどうか」

「君は変わってるね。学生時代も友達がすくなかったわけだ」

「すこしちがうね。ぼくが友人を必要としなかっただけさ、それほど多くの」

「ひとりの方が気が楽?」

「あれやこれや気を使わなくていい分。だれかといると、なにか話さないといけない気持ちになる」

「沈黙が重たく感じる?」

「さあ。ぼくがここに居ないほうがいいんじゃないかと思えてくる」

「学校の教室で、クラスメイトはみんな夏の制服を着てるのに、一人だけ冬の制服を着ているみたいな?」

「うまいことをいうね。君のいう通り、周囲の人とちょっとちがうだけさ。うまく場に溶け込めない」

「君は自意識過剰なんだよ。心が痛がりなんだ」

「そうかもしれない」

「天皇賞秋は得意?」

ぼくは苦笑いをしようとしたけど、寒さで顔が引きつってうまくできなかった。

「高校と同じで、あんまりいい思い出はない気がする。馬券を当てた記憶も」

「相性は最悪だ」

「そうかもしれない」

「君はこう思っている。今週もどうせルメールだろ? とね。ちがうかい?」

ぼくはだまってうなずいた。

今度はうまく苦笑できた気がする。

「二度あることは三度あるっていうだろ。逆らいようがないよ」

「ノーザンファーム生産馬が8勝してるけど?」

「データはデータだよ」

「ぼくはクイーンズウォークが来るような気がするけどね」

「大外枠だよ!」

ぼくは思わず声を大きくした。

「東京2000mの外枠が不利なのは百も承知さ。そこが人気の盲点なんだよ。逆に狙い目なのさ」

「もし2着までに来たら野生の白熊とマイムマイムを披露するよ」

コメント